秦风汉骨 正大气象

——蒋采的“古意”与“新意”

|

|

|

|

|

|

|

秦风汉骨 正大气象

——蒋采的“古意”与“新意”

◎ 杨宇全

蒋采,现为中国书法家协会会员,浙江省书法家协会理事,浙江省政协诗书画之友社理事兼副秘书长,杭州市滨江区书法家协会主席,被四川大学、河北美术学院等高校聘为客座教授或导师。曾编写出版过多册技法丛书,作品多次参加中国书法家协会主办的大型展览。2013年,被浙江省文化厅评选为“浙江省百名群众文艺带头人”;2020年,被浙江省文联列为“浙江文艺名家孵化计划”培育对象。

提起蒋采和他的书法,人们往往与其“高大威猛”的形象挂钩,其实写字又不是竞技体育,个头大小与写一手好字没有多少关联。蒋采是一位70后,正值年富力强的当打之年。的确,单从“人高马大”的块头来看,与其说他是一位巴蜀男儿,倒不如说更像是一个北方大汉。这位已将杭州视为第二故乡的“新杭州人”,虽已逾不惑之年,却在其人生履历上谱写了许多华彩篇章!在其不算长的人生阅历中,少时学艺、弃笔从军、负笈求学、杭州创业、文化产业做得红红火火,个人艺术突飞猛进、成就斐然,尤其对大众书法艺术的普及与提高更是不遗余力……年纪不算太大,却走过了令人钦羡的书法岁月与快意人生。

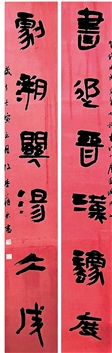

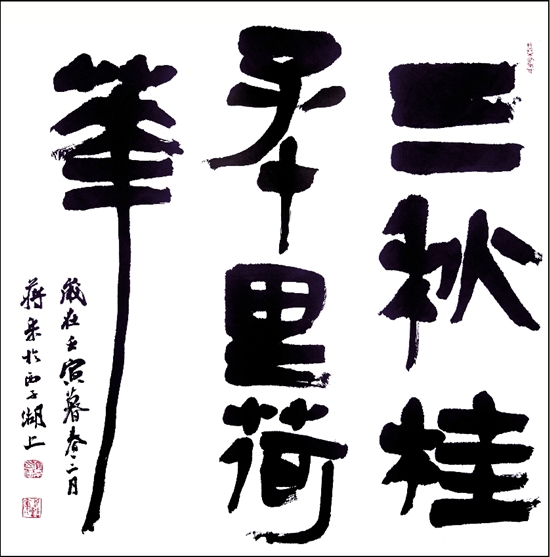

蒋采擅长隶书与金文,兼擅诸体。其金文写来琤琤有金石气,隶书则敦厚朴茂,一如其为人。曾有识者评价蒋采说“字如其人,郁勃大气,有敦实感”,此评语很是中肯。在广泛涉猎名碑法帖的基础上,他的兴趣点逐渐聚焦于隶书和篆书这两个领域,尤其对隶书用功最勤。

蒋采的名字在浙江书法界并不陌生,近些年来随着他在中国书协等权威机构举办的全国大展中屡屡入选,连获佳绩,声名日隆,引起了人们的瞩目,甚至可以说形成了一种“蒋采现象”。蒋采成了业界的一面旗帜,他的创作趋向似乎成了一个风向标。

古人论书,常以“方圆”喻书法。比如,南宋姜夔《续书谱》言:“方圆者,真草之体用。真贵方,草贵圆。方者参之以圆,圆者参之以方,斯为妙矣”。又如,元人郑杓《衍极》称:“执笔贵圆,字贵方,篆贵圆,隶贵方……”凡此种种,不仅涉及笔法、形体,而且涵盖变化之理。故康有为《广艺舟双楫》说:“书法之妙,全在运笔。该举其要,尽于方圆”。纵览书史,钟张羲献,欧颜旭素,苏黄米蔡,莫不如此。“书尽方圆”已是书坛共识,“方圆之说”确是书法登堂入室、一窥堂奥的“不二法门”。蒋采深谙个中三昧,并身体力行之。

如果一直关注、留意和追踪蒋采创作历程的话,我们发现,与以前的作品相比,这些年蒋采的书艺已经发生了“蝶变”,其笔下的作品变得越来越“古雅”,其呈现的面貌也让我们感到有些“陌生”了。

的确,蒋采一直在求新求变,他走的是一条与古为徒,入古出古的“复古之路”。“复古”并不是一味的亦步亦趋、因循守旧,或者是“拟古照搬”“食古不化”,而是既能“入乎其内”,又能“出乎其外”,在古人与现代审美之间“跳进跳出”,收放自如,取舍在我;出新更不是了无根基、随心所欲的花样翻新!

孙虔礼《书谱》云“古不乖时,今不同弊”,是说既不能忽视传统,也不能追逐时俗。米芾在《海岳名言》中说:“壮岁未能立家,人谓吾为‘集古字’,盖取诸长处,总而成之。既老始自成家……”董其昌说“学书不从临古入,必堕恶道”。王铎也说:“书不师古,野俗一路”,都是强调了师古的重要性。

综观蒋采所走过的书法艺术道路,早先临汉碑兼涉汉简,在众多汉代碑刻中,蒋采对《张迁碑》情有独钟。案头上的那本《张迁碑》他临摹了数十年。“因为好的书法标准是一定是技要熟、格要清、意要古。”在蒋采看来,清,是格调。古,是传承,只有这样,书艺的表情达意才显得厚重。

蒋采转益多师,通过不断的“入古”“汲古”来变化求新,随着交游的深广与识见的开阔,他越来越喜欢上了秦简厚重朴实的风格,也就是现在我们所看到的他的书作面貌。

在蒋采的书法探索中,他从“渐修”到“顿悟”,最后豁然开朗,襟怀古风,梦想秦汉,将隶书回归初始,由汉碑而汉简而秦简,溯古寻源,追求秦汉神韵的正大气象,于是近些年来,朝临夕摩,昼思夜想,不断地游走徜徉于汉碑和秦简汉帛之间,努力将汉碑的朴茂厚重与秦简轻巧灵活相融和,这已经成为他现在的一种临创常态。

蒋采以为,当今书画界最缺的不是金钱,也不是人才,而是一种整体意义上的文化缺失——缺少的是对书画艺术的透彻领悟与深层把握。抛开时代背景、社会环境、文化氛围、个人天赋诸多因素不谈。重技轻艺,追逐时风,急于求成,是导致书法艺术“文化含金量”滑坡的重要原因。因此,重返秦简汉碑,与古人神会,寻找探索的新支点与新的创作切入点,是他个人艺术追求内在逻辑展开的必然结果。试想如果没有对《张迁碑》等汉隶数十年的孜孜以求,如果没有对《散氏盘》《毛公鼎》《大盂鼎》等金文的手摩心追,会有今天的“蒋采变法”吗?

其实,在所谓的“高古”或“秦汉气象”追求的背后,也有着一种对秦汉那种雄浑、苍莽、拙朴与不羁的原初精神的张扬,有一种淋漓的元浑之气,这与蒋采的审美取向正相契合。当然,真正的古意不仅仅是对碑、简的一笔不苟的临写和悉心体悟,而是要从精神源头上进行探寻,从文字学、金石学等文史哲的综合修养上进行深入探究,决非是浅表性的所谓古意或故作高深,真正的高手是既能“入古”又能“出古”,继而“站在古人的肩上”的进行“再创造”,唯此才能自铸伟词。守正出奇、出新创新,就是一个“深入经典,创化经典”的艰辛过程。石涛在其《画语录》中说:“墨之溅笔也以灵,笔之运墨也以神。墨非蒙养不灵,笔非生活不神。能受蒙养之灵而不解生活之神,是有墨无笔也,能受生活之神而不变蒙养之灵,是有笔无墨也。”所以所谓的“正大气象”是来自于书法家个人的悟性、才华、智慧、修养等诸方面,还来自于书法家对前人书法艺术原本正统精髓的意会与传承。

总之,回顾蒋采的书法历程,他走的是一条“一临、二博、三约、四创”的学书路径。《孟子》云:“吾善养吾浩然之气”,除了养胸中的浩然之气,蒋采还要养温柔敦厚的书卷之气。金石气与书卷气并重,碑学与帖学互融,不为时尚所惑,不为时弊所困,做到“化用”,而不是“混用”,这才是蒋采今后和将来需要深度思考的问题。西汉杨雄云:“书,心画也。”书迹即心迹,真正的书法其实是可以窥探到一个人或一个时代的内在心境与品性。从书法史上留存的经典之作来看,王羲之的《丧乱帖》、颜鲁公的《祭侄稿》、苏东坡的《寒食帖》都是如此,“我手写我心”,透过书作,可以窥见其人与当时真实的心绪状态。

“却顾所来径,苍苍横翠微”,相信蒋采在以后的创作生涯中,继续做一位创作与思考齐头并进型的书家,即善于在创作中思考,在思考中“复古”,在“复古”中创新。这样才算是完全步入了书法艺术博大精深的堂奥之门。

(作者:杨宇全,中国文艺评论家协会理事、杭州市文艺评论家协会副主席、杭州市书法家协会学术委员会副主任)