黄明健:无言即是怀仙处

|

|

|

都说语言是我们沟通的工具,但其实在我们且行且吟的路上,语言是最浅白的吟诵,一阵风吹散了,再也无法抵达想要抵达的地方。

我一度以为,文字足以道情,却逐渐在人与人的交流中,感受到只有心抵达才能让文字抵达。

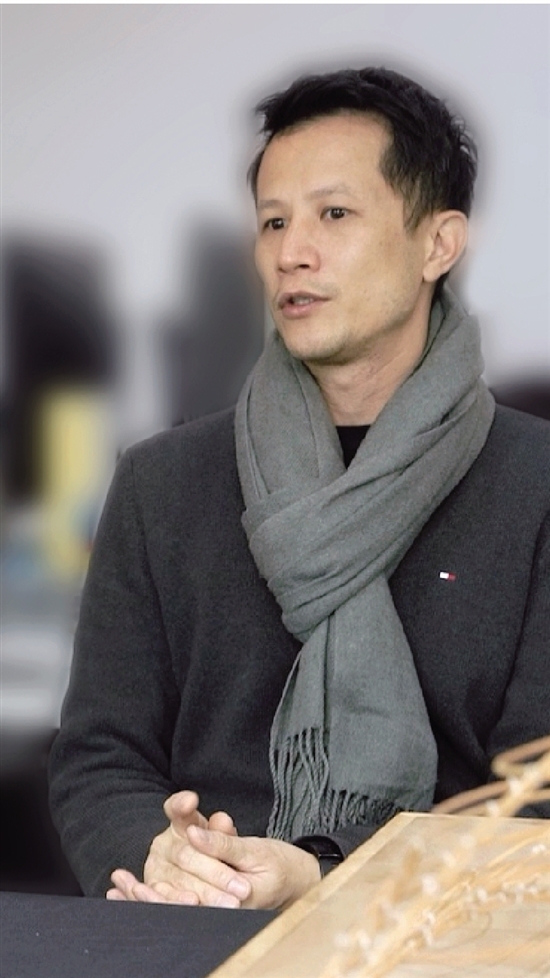

之所以说到这个话题,是因为在这期的会客厅里,建筑设计师黄明健描述了人与空间的另一种交流。

黄明健:无言即是怀仙处

◎ 记者 王 珏

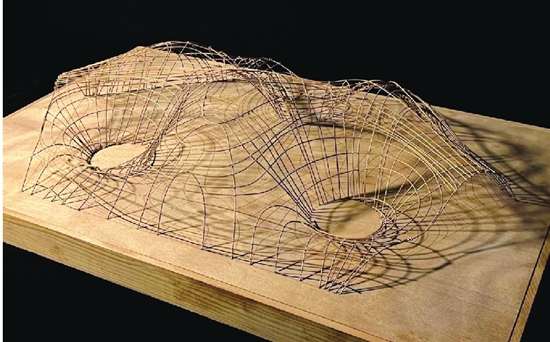

在黄明健的办公区域,有一个竹子做成的建筑模型,流畅的线条以及线条与线条之间的张力,形成了一个刚柔并济的方寸。黄明健称它为“势”。

采访之后我经常会想到这个字,好像与这个世界有了一种新的交流。于是,也发现“势”其实在我们的生活里无处不在。

建筑里的 “势”

我们在任何一个空间里,“势”在其中形成它的气场,我们可以感知空间,是压抑还是敞亮,是明快还是沉重。一个好的建筑便是应势而起,借势起势,从而架构起自己的“势”。

在运河边有一个伞亭,像一把巨大的撑开的油纸伞,这便是黄明建的作品。

“很多人看到这个作品时,都会问这是什么?是伞还是亭子?我觉得,这种看见的可能性,很有意思。”黄明健笑着说。

这个伞亭原本的构思便起源于油纸伞。“几根简洁的线条,借竹子的材料,一撑开来就架构起了自己临时的空间。”“很轻便,很飘逸,很潇洒。”“这是中国审美里的空间艺术。”

就像大多数的建筑设计师一样,黄明健对空间的感知有自己的交流方式。他会捕捉到很多場域里细微的东西,比如空气、阳光、温度等。在这些与我们生活如影随形的事物,都是他交流的对象。

采访时,他也经常会提醒我,留意在这些模型中光影的流动。那是一种很奇妙的感觉,可以把“我”的感知放入到这些模型里,从而获得不一样的空间感受。

“每一个空间都有它自己的个性,这些个性传递给我们的就是‘势’。”“如果建筑的物质本身,给了我们场域的边界,那么光与影便可以打开它,让它与自然共呼吸。”

伞亭便成一个打开的空间,其中是流动的“势”。它从几千年的文化中来,“势”的变化像是在时光隧道自由穿梭的使者,让人们时而感知、时而疑惑。也是因为空间的打开,伞亭的“势”与在地的“势”,是可以产生对话关系的。

这样的关系,在王明健的很多作品中都可以看到。例如在杭州余杭青山村的几个作品,有自然学校也有村民的活动室。无一不强调空间与本身所在的大地以及形成于其上的文化风土等地域特性的依附关系。放在中国传统文化语境里,就是因势造物、自然天成思想的延续与传承。

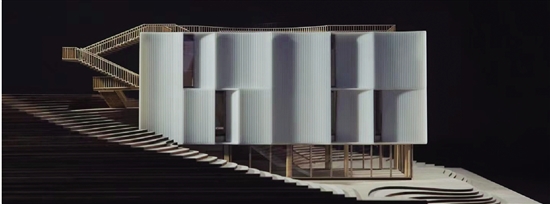

黄明健在介绍村民活动室这个作品时,他说他试图在室内打造一种爬山的感觉,一是因为顺着地势而行,二是为了让它与外部环境形成对话的关系。

“‘势’不仅仅是指空间地理位置上的,它也包括材料。每一种材料的‘势’是不同的,只有了解到每一种材料的个性,才能用这些个性,架构起新的空间语言。”

“对建筑空间而言,‘势’是一种随于功能,超越功能的存在。”

透着模型的玻璃看进去,那曲折向上的阶梯,是带着诗意的线条。

“我希望人在走这个台阶的时候,每一步的风景都是不一样的。”

这是他对大地诗意的表达。

生命里的 “势”

在交谈的过程中,王明健提到了杭州的郭庄,“那里有一个亭子,差不多高于地面一米左右。但正是因为这一点点的高度,让我们的视线发生了很大的变化。在亭子里,是一览无余的西湖。”这也就是他之前所说的,利用不同的高度,推动“势”的变化,展开不同的风景。

空间如此,生命也是如此。

“建筑本身就具有生命。”黄明健说,在很多老房子的房梁上都有一根木棍,上面会记录着这个房子的各种搭建数据,根据这份数据,这个房子可以维修,也可以被复刻,这是不同材料之间的记录,也是不同场域之间的记录。这是房子的DNA。

与此同时,在很多对于建筑空间的思考里,也会被赋予对生活的感悟。“人站在不同的高度,看见生活的风景是不一样的,对生活的认识自然也会不同。”一样的诗意,架构起来的是生命的空间。

“建筑与生命,正是有着互通之处,才能把建筑的语言传导向生命的语言。”空间的“势”传递的其实也是生活的“势”。

生活里有很多细节,大多数时候被我们选择视而不见,而恰巧是在这许多的视而不见中,它们相互编织,形成了一个个生活的场域。

采访中,黄明健经常会说,“如果处在这个空间里……”,在这个如果之后,往往会有对风和光的描述,会有人跟空间之间关系的描述。

只有听得见风的声音,看得见光的舞蹈,嗅得见四季的味道,才会看得见空间对于生命的意义,也才会读的懂空间试图与我们交流的语言。

建筑是人与空间关系的呈现,是人与外界万事万物之间的一个结界,既是有形的也是无形的。就像屋子与家一样,建筑给予生活场域,生活给予建筑温度。

“作为设计师自然是希望可以把自己解读的空间内容传递给进入到空间里的每一个人,但是,也更希望不同的人给予空间不同的痕迹,从而让空间获得不一样的生命。 ”这也许也是生命的“势”,给予建筑的不一样的内容。

其实,每个人的一生,也像一个建筑。在这个用内心架构的空间里,有不同的窗可以看见不同的风景,也会有各种不同的人走进来,赋予不同的内容。在这些风景与生命的交错里,我们逐渐搭建起自己生命的框架,形成生命的“势”。

所以,我们常说格物致知,从物的“势”,到空间的“势”,再到生命的“势”,世间万物本是循着同样的道理。

天地中的 “势”

采访当天我们也去了青山村,模型中的作品还在建,在想象的空间维度里,“势”便如这山上的草木一般,等待着生长。

眼下正是冬季,青山村的色彩饱和度正在降低,但是也偶有几个成熟的果子,让冬天变得明媚,像是遗落的光,试图点亮空间。季节,总是如同排练好的一样,把最好的一面经过酝酿之后呈现于前,不慌不忙的分割着时间,如皎洁聪慧的旁观者一样烘托着每一个时代,不增不减,不差分毫。就像一条奔腾的河流,以其天地之“势”,奔涌向前,永不止息。

自然界的万物,总是在相互形成的场域里成全着不同的生命。万物之间,时空之间,相互影响,相互牵扯,“势”便于其中架构着我们所有的生活。

而艺术与设计,很多便是抓住了这种“势”。

比如,在清代的沈宗骞著作《芥舟学画编》中有专门对“势”的描写:天地之故,一开一合尽之矣。自元会运世以至分刻呼吸之顷,无往非开合也。能体此则可以论作画结局之道矣。如作立轴,下半起手处是开,上半收拾处是合,何以言之?起手所作窠石及近处林木,此当安屋宇,彼当设桥梁,水泉道路,层层掩映,有生发不穷之意,所谓开也。下半已定,然后斟酌上半,主山如何结顶,云气如何空白,平沙远渚如何映带,处处周到,要有收拾而无余溢,所谓合也。譬诸岁时,下幅如春,万物有发生之象;中幅如夏,万物有茂盛之象;上幅如秋冬,万物有收敛之象。时有春夏秋冬自然之开合以成岁,画亦有起讫先后自然之开合以成局。若夫区分缕析,开合之中复有开合。

说的是画,也是天地。

“建筑要有生长的能力,就要顺应天地的势。”“当我们的伞亭形成自己的参数,就可以根据天地之势,自由的生长。”黄明健说。

这像极了生命的样子。很多时候,我们遗忘了天地原本的样子,也迷失了自己的样子。

从建筑到生命,再到天地,其实都只是一种“内观”的投射。空间无处不在,生命无处不在,无言,却已通达天地。

◆嘉宾:黄明健,美国加州注册建筑师(CaliforniaArchitectsBoard),建筑设计学博士,毕业于美国南加州建筑学院SCI_ARC、美国哈佛大学设计学院、中国美术学院,师从普利兹克建筑奖得主王澍先生。黄明健曾经荣获多项国内外奖项,包括中国智造奖,上海艺术设计奖,哈佛大学设计学院院长奖,美国KPF研学奖,美国ZGF年度设计奖等。黄明健的作品多次在国内外展出,包括威尼斯双年展、美国国际建筑教育高峰会会展、上海设计艺术展、中国智造大奖作品巡展,深圳海上艺术中心展览等。黄明健的作品与论文也多次发表在国内外的重要刊物以及研讨会论文集上,包括美国IASS(国际壳体与空间结构协会)学术论文集,CAADRIA(亚洲计算机辅助建筑设计研究协会)国际学术会议论文集,DADA(中国数字建筑设计专业委员会)国际学术会议论文集,《时代建筑》,《建筑技艺》等。黄明健目前在中国美术学院担任毕业设计讲师。