|

比超级玛丽还刺激的大冒险

老蔡是朋友的师兄,和她一样毕业于大连外国语学院日语系,赶巧在今年一起去日本玩,居然让我听到一个“在中日友好时代跟上潮流”的松茸故事。

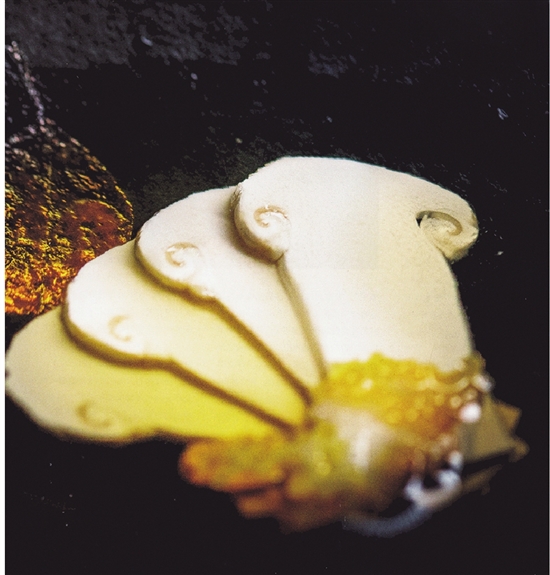

1987年,老蔡到昆明当导游。因为会说日语,经常被旅行社隔壁的外贸公司借去当翻译。在这一过程中,他发现当时来昆明旅游的日本人对这种长相平平、气味在当时让国人难以接受的菌类莫名着迷。

1996年,日本发行的单机模拟经营游戏《牧场物语》中就有松茸。游戏中,玩家需要将农场经营到一定等级才能进入小镇教堂的后院采摘松茸,一年只有秋天出产,隔一周产一朵,卖价奇高。“在日本,刚会说话的小孩都知道,松茸是个好东西。”

云南人如此爱菌子,却从没有吃松茸的习惯。那时,当地人把松茸叫作臭鸡纵。菌农上山要是发现了松茸都是掩鼻而过,有人还得上前踹上几脚,以示不屑。老蔡刚到昆明时,看到的景象是,松茸,与其他杂菌一起堆在地上,5毛钱1公斤。

中国人对此不以为意,来昆明做贸易的日本人看到了,身躯一震。开始琢磨此物是不是传说中天上人间难得的美味松茸。老蔡带的日本团当即取消了定好的大餐,用这个5毛钱1公斤的贱物做了一桌菜,吃得两眼放光。这批人回去写文章,媒体跟进探访,从此一发不可收拾。

日本人到处找松茸,这东西到底有多少也没数。现在知道,全世界75%的松茸在中国,其中80%在滇西。1983年,松茸的出产地只限于昆明到楚雄一带。在发现云南产松茸后,日本人花了10年时间,从昆明一路往西找。1993年,找到了香格里拉。那时,松茸在出产地的收购价是80元1公斤,运输到日本就变成了1000美金1公斤,还只是批发价。

“松茸有时100块钱,有时500,然后800,砰!到1000了,马上又跌到500……这个东西很好玩啊。”老蔡说。上世纪八九十年代,中国对市场的控制还比较严格,唯独松茸出口一项管控很松。1993年,老蔡辞了工作,独闯日本,玩松茸,找自由。

从上世纪八九十年代到2008年以前,日本仍然是唯一的松茸消费国。虽然至今不理解日本人对松茸的迷恋,在日本的10多年,松茸已经给老蔡带来了他想要的一切,钱、人脉、稳定的生活。而在2016年,老蔡回到了中国生活,并且开始经营自己这条线的松茸运营。

2010年,网上搜索松茸,出来的结果总共只有76条,现在呢?“现在关于松茸的谣言比松茸总数都多。”又是一口烟。什么日本原子弹爆炸后唯一存货的物种、一朵松茸长成需要几十年、包治百病等等,老蔡摆摆手,“故事嘛,都是讲故事”。如今,松茸的故事这么多,这一转变其实主要归功于老蔡。2013年,《舌尖上的中国》摄制组找到他一同进入香格里拉拍摄松茸,主角卓玛现在就是老蔡的员工。当年5月,松茸片裹着黄油嵫嵫作响的声音飘进了电视机前无数观众的耳朵里。市场还没准备好,人们的热情已经无法控制。臭鸡纵瞬间转臭为香,所有人都在往云南找松茸。接着2014年、2015年,“我的妈啊,太快了。”

松茸的主要产地香格里拉居民不到3万人。对于藏民来说,千百年来,松茸是当地的一个物种,他们不吃这种东西,一直以来喝奶吃肉,自给自足。现在,“他们有期待”,老蔡说。松茸能带来钱,钱能换到生活物品。

每年5月之后,雨季到来。藏民们每天的日常就是凌晨3点起床,挤点牦牛奶喝光,4点走出家门,一根木棍,一个背篓,揣点糌粑上山。运气好的话,每人每天走上20公里的山路,能捡到四五公斤的松茸。一家一个松茸季能有三五万的收入。采松茸是一个人的活儿,一家人上一座山,走的路线都不一样。日积月累,哪里找得到松茸,哪里找不到,各人心里清楚,也不与旁人交流。

7点开始采松茸,直至10点下山,下午两三点归家。藏民都有胆,松茸生意起来,收购者堵在山下等着他们下来。藏民腰间插着藏刀,跟收购者谈价,“你说200?我说300,不买?好,手往腰间一扶。”出了松茸回到家,日头最大的时候刚刚过去。晚上一凉,大家就着火盆,一起唱歌跳舞喝酒作乐。

内心深处,老蔡深信自己的灵魂永归香格里拉。按理说,通过松茸,老蔡早已过上小时候在湖北农村幻想过无数次的生活。他有自己的工厂和餐厅,餐厅叫松篁,取自明代诗人吴起的诗句,“冰雪见松篁”。中国人有钱了,松茸的地位不断抬高,老蔡的事业蒸蒸日上。

老蔡说,香格里拉就是人间天堂,名符其实。近年来旅游业发达,有外人闻到商机,跑到香格里拉去竖两根棍子,拦一道门,就要坐地收钱。但藏民仍然初心未变,松茸带来了收入,却并未改变他们质朴的生活。老蔡说,在香格里拉,从三五岁的孩童到七八十岁的奶奶,长嘴的都会唱歌,长腿的都会跳舞。今天运气好,捡的松茸多,能换一条牛仔裤。高兴,为牛仔裤能唱一整夜。

松茸到底多营养多宝贵,对与它打交道最多的这群人来说,已经一点都不重要了。