|

近年来,豆腐脑是吃甜的还是吃咸的,也可以让南北方的网友们争论不休,并由此发展出了很多段子。这说明,地大物博的中国,饮食之风俗,确实是南北殊异的,即使在夏至吃面是大多数地区共同的习惯,可在面式种类上,南北方仍然发展出了种种差异。

老北京人夏至最爱吃一碗过水炸酱面,面条煮熟后用凉水一过,准上丰富的菜码:黄瓜丝、水萝卜丝、绿豆芽、青豆粒等,调上炸好的酱,吃起来既香浓又爽利,别提多适合这夏天了。还有一种麻酱拌凉面,是北方大部分地区的人们“过节”的吃食,放上蒜汁、咸菜末、各种时令蔬菜丝,用调好的芝麻酱、花椒油、老陈醋一拌,鲜香爽口,开胃解馋。其实,不止是夏至当天,一碗可口的过水凉面,在整个干燥炎热的夏季里,都是很多人家常备的主食。

南宋初年,北人南迁,北方的新移民把他们的饮食习惯带到了南方,导致小麦的需求骤然增加,麦价上涨,从而改变了南方的种植习惯,小麦的栽培遂迅速扩大开来。南宋庄绰在《鸡肋编》中说,当时南方的麦田“极目不减淮北”,可见当时南方麦作的盛况。因此,南宋时期南方的面条品种发展迅速,宋人吴自牧在《梦粱录》中记载了南宋临安街市售卖的面食就数十种。

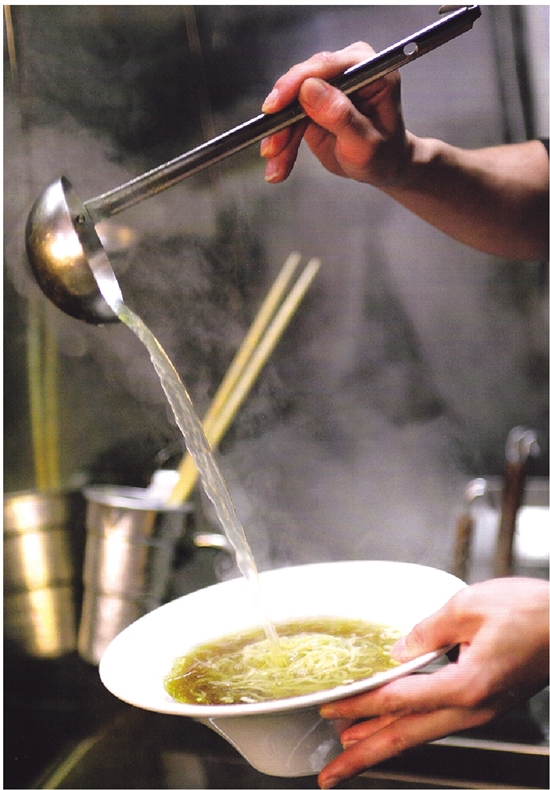

南方的面以碱面为主,偏细,对浇头和汤头的要求较高。清时,顾禄在《清嘉录》写有苏州消夏的面食:“面肆添卖半汤大面,日未午已散市。早晚卖者,则有臊子面,以猪肉切成小方块为浇头,又谓之滴子肉面,配以黄鳝丝,俗呼鳝鸳鸯。”看来,南方夏至所吃的面,并不是北方那样的凉拌面,而是配上肉浇头或鳝丝浇头的汤面。

有人说,南北方人对待面条的态度是根本不同的——北方人传统上以小麦为主食,吃面条讲究面体的筋道、结实、麦香十足的口感等,而南方的面条属于小吃、点心,面体本身没有那么重要,反倒是汤头、浇头、佐料的丰富和变化,对南方人来说才更加重要。

到底是汤重要还是面重要呢?古代的美食家们说法也不一样,袁枚在他的《随园食单》里,曾列举了鳗面、温面、鳝面、裙带面和素面五种面条的制法,他认为汤比面要重要,“大概作面总以汤多为佳,在碗中望不见面为妙。”而同是大美食家的李渔却正相反,他在《闲情偶寄》里抛出了相反的观点:“南人食切面,其油盐酱醋等作料,皆下于面汤之中,汤有味而面无味,是人之所重者不在面而在汤,与未尝食面等也。予则不然,以调和诸物,尽归于面,面具五味而汤独清,如此方是食面,非饮汤也。”认为吃面条就是吃面条嘛,又不是喝汤,要返璞归真,回归吃面的本质。

其实,夏至吃面的不同种类,与南北方夏日的气候也很有关系。北方夏季干燥炎热,吃面以消暑降温的凉面为主:南方夏季以湿热为主,便吃些温软好消化的阳春面、麻油拌面等。相同的是,它们皆能去暑益气、清淡生津,以适应气候变化。不管是麻酱面、杂酱面、打卤面,还是阳春面、三鲜面或是鳝丝面,不知怎的,不吃一碗夏至面,仿佛就不像是过了这个夏天。

一碗小小的面条,既是炎炎夏日人们消夏解馋的舌尖美食,又串起了古人代代祈求丰收的美好心愿,更见证了生产发展和南北融合的宏大历史,一碗面里,也有着漫长岁月和锦绣文章。

南北面式,大有不同