|

|

苏东坡之殇

北宋建中靖国元年(1101年)夏天,一位老人从海南一路舟船劳顿来到了江苏,打算在这里养老。不料此地天气酷热更甚于海南,老人不幸中暑。老人对医学素有研究,因此在病中坚持给自己用药膳治疗。但是不幸医药罔效,两个月后老人就离世了。这位老人就是苏轼。

后人研究了苏轼生前两个月的病历和用药情况,发现苏轼很可能死于药不对症。中暑者,当务之急应当是清暑解热,而苏轼用药却偏好温补,一味食用黄芪粥和人参、茯苓等补气药物,最终导致“邪气内郁”,回天乏术。

很可能源于他的体质。苏轼先天体质较弱,自言“早衰多病”,加上成年后一连串的贬谪颠沛之苦,出现了肾气不固,未老先衰的迹象。在他的诗文中,就有很多这样的描写:“龙钟三十九,劳生已强半”“霜发秋蓬乱”。四十岁左右就已经两鬓斑白,牙齿摇动。在《传神记》里,苏轼自述面貌,是颧骨高耸、两颊清瘦。综合种种因素,可以推测苏轼为虚性体质,而且是阴阳两虚,确宜补益。这就难怪苏轼热衷于温补了,这应当是他几十年来饮食用药形成的习惯。

由此可见,认清自己的体质是多么的重要。体质有虚实寒热之分,而食物、药物也有寒热温凉之别。饮食搭配不当,有害无益。这体现了中医的优胜之处:西医着重在“辨病”,着眼于疾病的研究和治疗而中医讲究“辨证”,根据各人的体质论治,“因人制宜”,以人为本。

《红楼梦》里的那些人

《红楼梦》里最动人的两段姻缘,莫过于“木石前盟”和“金玉良缘”。木指的是林黛玉的前世绛珠仙草,石指的是贾宝玉的前世——青埂峰下的一块顽石,金则是指薛宝钗。从宿命来看,石既能化土生木,又可以经采炼而为金,这就难怪三个人之间能产生火花了。

这一段情节设置虽然有玄幻色彩,在中医里却能找到相似的理论依据。从中医的角度来看,每个人都具有某种先天的体质。在《红楼梦》人物中,性格泼辣、做事风风火火的王熙凤,就属于火形体质。她的流产便是发生在寒冷的冬季,并且从此身体“亏虚下来,复添了下红之症”,落下了病根,以至于英年早逝。不过,纯粹的火形主人并不多,火形之人又可分为五种亚形,它们之间有共同性又有所差别。以此类推,五行分类法可以细分出二十五种体质。

多数人都会认为,勇敢与怯懦是后天培养形成的性格。那么,我们为什么会把怯嚅之人称为“胆小”呢,怯懦与胆有什么关系?这在《灵枢·论勇》中可以找到答案。书中将人分为勇士、怯士,“怯士者,目大而不减,阴阳相失……肝系缓,其胆不满而纵,肠胃挺,胁下空,虽方大怒,气不能满其胸,肝肺虽举,气衰复下,故不能久怒”。这段论述非常传神,解释了怯懦性格产生的生理原因:怯士眼睛大而目光不定,肝脏小而软弱,胆囊下垂而胆汁不能充盈,胁下空虚,导致怒气易衰——不是性格太好,而是实在怒不起来。

《红楼梦》中最胆小怕事的当是惜春了。抄检大观园时,从小一起长大的丫环入画被人冤枉、撵出大观园,惜春为了自求清白,不但不为她求情,反而说了一番刻薄话,实在是心冷嘴冷。不过,如果这种性格是惜春先天的体质使然,那么我们对这个小妹妹也不能苛责太多。

根据各人的生活条件和心理状态,《素问·血气形志篇》还提出了“五形志”体质分类法,即形乐志乐、形苦志乐、形苦志苦、形乐志苦、形数惊恐五种类型。拿形苦志乐来说,指的是生活贫苦,精神状态却愉快舒畅。典型的人物非刘姥姥莫属。刘姥姥在七十五岁高龄还要照常做农活,家庭贫困,“成日家和树林子作街坊,困了枕着他睡,乏了靠着他坐,荒年间饿了还吃他”。但刘姥姥的心态非常乐观开朗,这使她的身体比养尊处优的夫人、太太还要硬朗,因而在贾家败落以后还能伸出援助之手。

体质食疗两相宜

在《红楼梦》中,林黛玉患有“不足之症”,“从会吃饮食时便吃药”。从她的症状和性格来看,林黛玉兼具阴虚和气郁体质,因此吃的是人参养荣丸、肉桂、燕窝—类的补益品。薛宝钗身材比较胖一些,从娘胎里就带着一股“热毒”,所以吃的是“冷香丸”。后一种药物可能是曹雪芹的杜撰,但非常符合食疗的原则:因人施膳,虚则补之,实则泻之,寒则温之,热则凉之。

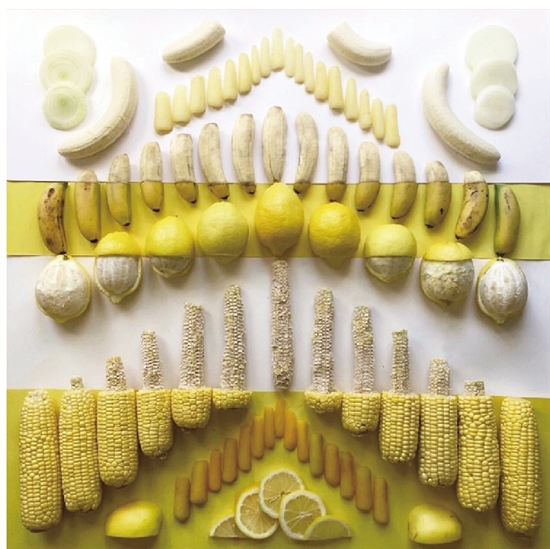

吃可算得上是中国人的头等大事。“民以食为天”,不仅要吃得饱,还要吃得养生、吃出健康。《内经》一贯认为“生气通天”,人体与自然万物息息相关。所谓“天食人以五气,地食人以五味”,食物具有五色、五味、四性等等属性,合理的食疗养生,可以纠正人体质的偏性。因此,食疗是最直接、最天然的养生方法。

食疗的作用,一方面在于“治未病”,即在体质出现偏颇的初级阶段,就通过饮食进行纠正,将疾病扼杀在摇篮里。这就是医家常说的“药疗不如食疗”,“救治于后,不如摄养于先”。

另一方面,在“救治于后”的过程中,食疗也有不可替代的地位。疾病对体质影响很大,即使是治好了病以后,体质也容易变得虚弱萎靡甚至一蹶不振。药物是有毒性的,而食物的性味比药物平和得多,所以中医不主张单纯的药物治疗,而是药疗配合食疗。《内经·素问·五常政大论》云:“大毒治病,十去其六:常毒治病,十去其七,小毒治病,十去其八:无毒治病,十去其九。谷肉果菜,食养尽之,无使过之,伤其正也。”凡用大毒之药,病去十分之六就不能再服,剩下的病用饮食来调养根治,使邪去正安。

一般人认为,食疗就是选取和食用对自己有益的食物。殊不知,食疗理论更大的意义在于,提示人们规避对自己不利、与自身体质不相宜的食物。趋利与避害同样重要。据元人撰写的《唐才子传》记载,诗人孟浩然即是“食鲜疾动”,吃鱼致死。开元二十八年(740年),王昌龄来到襄阳看望孟浩然,好友相见少不得要设馔豪饮一番。此时孟浩然患有背疽,湿热郁结、火毒内蕴,医生嘱咐他切忌食用鱼鲜类的发物。性情不羁的孟浩然却“浪情宴谑”,大吃鱼肉,结果王昌龄还没离开襄阳,孟浩然就病发去世了。

人有不同体质,食有各种性味。于是《黄帝内经胚对食物做了归纳:“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充。”在阴阳五行思想的指导下,这些食物被划分为五味、五色,分别相宜人体的五脏。虽然其中的一些被认为有不准确之处,但《内经》可以说已经提出了体质与食疗养生的基本原则。总之,食疗养生,讲求的是中庸之道,阴阳平和,精神乃至。至于你具体是什么体质,就得望、闻、问、切了。