|

|

|

河南胡辣汤,又名胡辣汤,追溯其源头,民间有两种传传闻:

一说是,胡辣汤源于宋徽宗年间。当时宫中御膳厨师以少林寺“醒酒汤”和武当山“消食茶”二方为基础,做出一种色香味俱佳的汤,既消减了茶之苦味,又去掉了汤之辣味,且能醒酒提神、开胃健脾。

一说是,胡辣汤的祖宗是酸辣汤和肉粥。根据宋代太医局编撰的成药处方配本《太平惠民和剂局方》的记载,在食物中加入花椒、胡椒等辛温香燥药物,估计是宋代的社会潮流,而胡辣汤就是在这两种食物的基础上改进而成的。取酸辣汤的醒酒、消食功用,加入肉类恐十白是为了适应大多数人的口味,再辅以生姜、花椒、胡椒、八角、肉桂等调料,辛香行气、舒肝醒脾。

事实上,胡辣汤的正经出身,要比这些传说年代更加久远:它的前身是汉代的胡辣羹。

“辣”字之义最早收载于汉代服匠虔的《通俗文》:“辛甚日辣。”《通俗文》已佚,该条见于唐代玄应著《—切经音义入梁朝顾野王编纂的字书《玉篇·辛部》亦收有该字,张氏泽存堂本影印、中国书店1983年出版的《宋本玉篇》,对“辣”的解释是“辛辣也,痛也。”

也就是说,辛味发挥到极致为辣,比如芥、葱的味道即为辣。

辛,是中国人特有的味觉发现。在张骞出使西域之前,最常用的发辛食材是生姜与花椒。生姜、花椒的原产地都在中国,最晚至先秦时期就有了。而在先秦典籍中,姜被称为“和之美者”,不仅能去除异味,还能激发出鱼肉的美味,故烹制鱼肉时都离不开姜。花椒素有“调味之王”的美誉,祛除异味、芳香健脾的同时,还可以增香提鲜。

生姜、花椒还是两味中药,都具有温中散寒、除湿止痛、逐风解毒、止痒等功效。在东汉医圣张仲景的著作中,生姜常用于降胃气。比如栀子生姜豉汤,治疗热扰胸膈、心烦不眠而兼呕吐,就以生姜散寒止吐。孔子曾言:“不撤姜食。”在当时“人生七十古来稀”的环境中,孔子能活到73岁高龄,应与他坚持服姜有关系。

还有一说是:古时洛阳水、旱、虫灾不断,时有颗粒无收的状况发生,为了生存,洛阳人就想出了粮食不够水来凑的招,再加上喝汤可除湿保暖,久而久之,就成了洛阳人民的饮食习惯。

人们发现,胡椒开胃行气、舒肝醒脾的功效更强大,因此便用胡椒代替了花椒。又因羹中浓烈的辣味源自胡椒,遂有了“胡辣羹”的新名。元代之后,由于民族、地域间文化的相互融合、碰撞,一些字意发生了改变,“羹”渐渐被“汤”所替代,“胡辣羹”也随之更名为“胡辣汤”。

中国营养协会会员丁泽威曾这样评价河南胡辣汤:“喝胡辣汤有很多种好处,最重要的好处在于胡辣汤对人体各个系统的整合和调理作用。”著名中医学者徐文兵则提倡夏天多喝酸辣汤。他认为,酸辣汤、胡辣汤的食材搭配,契合了中医君臣佐使的用药之道。“君臣佐使”是方剂学术语,是方剂配伍组成的基本原则,后指中药处方中依托各种药的不同作用进行的合理搭配。

夏季,现代人都喜欢待在空调房里,不知不觉间,寒气就侵入身体了。再加上冷饮、瓜果等寒凉之物过多摄入,导致寒邪内生,消耗阳气,体内的热量不够,这个季节是最容易生病的时候,尤其是女性。喝点酸辣汤、胡辣汤不仅可以帮助发散体内的寒邪之气,也可以治未病。

如果你着凉了想发汗,怎么办?徐文兵从中医角度考虑,也提倡喝点酸辣汤、胡辣汤之类的汤羹。他建议这时喝胡辣汤要多加白胡椒粉,还要放点醋。因为中医认为发散太过、出汗太多,伤阴血,加醋能起到收敛作用。

这让我想起了公元1499年的一场海战:荷兰、西班牙、葡萄牙与英格兰争夺胡椒产区和主要航运路线,几千人命丧战场,最终英格兰获胜。也因为这场海战,各国航海技术取得了长足进步。某种程度上,可以说是小小的胡椒间接推动了欧洲的工业革命。

探寻这其中的动机,难道只是吃货们对美味的迷恋?现代医学证明,胡椒富含挥发油、胡椒碱等物质,可以抗抑郁、抗惊厥,对预防癌症,对治疗癫痫、老年痴呆等症也有一定的效果。看来,这辛辣之味背后所蕴含的深层价值,许久之前已是中西方的共识。

虽然名字里有个“辣”字,但那种能让人胃里喷火的辣,从来就不是河南传统胡辣汤所追求的最高境界,自然也就不在食客们的考评体系当中。相反,—碗地道的胡辣汤,反而是由很多柔和适口的东西组成的,比如面筋。

尽管现在已经有了洗面筋机,但手工洗出来的面筋,无论是柔韧度、黏合度,还是入口不留纤维的口感,都是机械化生产不能替代的。河南胡辣汤的两大流派之一——漯河北舞渡胡辣汤,如今坚持的还是手工洗面筋。这种程序相当复杂,因为面筋的好坏,除了受选用面筋粉的好坏程度影响外,和面的成功与否也有很大关系。用力和好的面筋团,一定要放置一段时间再去洗才有一定的柔韧度,否则洗出来的面筋很有可能会软到不能成形。

面筋的最佳口感,是柔韧中有弹性,劲道中有一点滑软,洗好的面筋还要略带灰色,上面要有小孔,这就要求反复搓洗,只有洗干净面团里的淀粉,才会使面筋的劲道好。最后还要让它多放置些时间,面筋会变光滑紧密,弹性足,韧性好。

而与北舞渡做法不同的是,周口逍遥镇胡辣汤里是看得到料粉的,在做汤之前,需把花椒、胡椒、八角等二三十种已经配比好的料,用铁锹铲进机器打碎,再研成粉末,就成了逍遥镇胡辣汤的基础料粉。

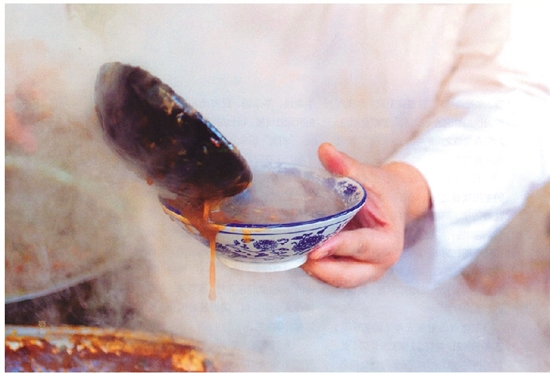

接下来,是制汤。先用羊油炝锅,再放入姜末,加入之前熬好的牛羊骨高汤,放入研成粉末状的料粉,最后再加入面筋等配菜。

就是这个细节,最终决定了逍遥镇胡辣汤汤品的好坏。料,只是保证汤的鲜味的一个方面,制汤才是各家制胜的秘诀。也就是说,如果不会制汤,即使给你料粉,你也只能处在勾兑胡辣汤的水准上。

熬一锅顶尖的牛羊肉胡辣汤,通常要用上好的牛羊腿骨、脊骨加鲜鲫鱼、鲜鸡架,以提鲜、提白。然后以武火煮沸,撇出血沫,再放入调料,用文火熬制六到八个小时后才能出汤。汤色要在浓白中泛着点黄,汤品口感既要舒滑,还要鲜而不腻,醇厚浓郁,要想让白汤成红色,则要靠先煮卤之后再下锅煸炒的牛羊肉以及最后放进去的黑胡椒粉,这样的汤配着绿色的香菜、黄色的粉条、黑色的木耳等,恰如“一片笙箫,琉璃光射”。

在中国经济尚不发达,各类化学调味品尚未在国内普及时,几乎所有饭店都靠汤来提鲜调味。清晨开门前,一大锅浓香四溢的调味汤就已经熬好,汤用完,即挂牌歇业。然而,随着工业革命的全球化,随着中国经济的快速发展,这一久远的传统也渐渐消失。虽然如今业内人士极力呼吁,可收效甚微。事情的发展往往是:越是强调,越是证明对某种事物的维护已经达到了严重缺失的地步。

河南人对胡辣汤“汤品”的讲究,说白了,追求的就是中国人丢失许久的制汤理念。利用各类食材的特性互补,利用火候的不同,熬制出不同的汤品,制作出软硬不同的食物,在五味杂陈中,尽调和之能事,达到平衡和谐的状态,这不仅是中国人生活智慧的总结,更是中国烹饪哲学中“和”的体现——融甜咸酸辣为一鼎,此为“和”。

说回到胡辣汤的源头——和羹。和羹虽属重口味的羹汤,但重口味绝非目的,制汤追求技术含量,生姜、花椒,以及后来的胡椒等调料该放多少,羹汤的味道才能于辛辣之中还透着鲜美的口感?肉骨等食材应当如何配伍,才最营养、最科学?火候对羹汤的质地、该怎样调和才能恰如其分地彰显食材的鲜与美?

正如《吕氏春秋》记下的那句伊尹之言:“调和之事,必以甘酸苦辛咸。先后多少,其齐甚微,皆有自起。”口感的变化是极其精妙的,这当中大有文章。于是古人把“和羹”比作宰辅之职——辅助君主处理国政的能力,在五味杂陈中,尽调禾眨能事,物尽其用,人尽其才,知人善用,才能达到平衡和谐的状。

说到此处,你对胡辣汤的印象,还只是“辣”吗?

记得下回喝汤,找个地道的馆子,多来两根油条。