|

|

|

|

|

“牛身上能吃的,我都吃过!”是许多爱吃牛肉的馋客夸下的海口,但直到在黎平遇到鼎鼎大名的牛瘪,才甘拜下风。这种神神秘秘的古怪吃法,在黎平有着几百年的历史。人们会在宰牛时,取出牛的第一个胃,将里面刚吃进去还没来得及反刍的植物取出,把这种半处理的绿绿的草泥挤出的汁液做成火锅汤底。听起来是十足的“黑暗料理”了!也因为许多食客听了过程,就害怕得连连拒绝,这道菜在当地还有个有趣的名字——“只能做,不能说。”

可侗族先祖们发明这个吃法,绝不是为了大胆猎奇,而是源自这个地区的生存智慧。黔东南位于交通不便的深山区,自古就瘴气横峦,易发疾病,人们治病也靠草药。后来发现了有趣的现象:人易生病,吃草的牛儿倒整日健健康康!牛凭借天然对食物的敏锐,不会吃进有毒、有害的草,那牛胃里不仅收集了益草,胃的温度和消化液还能帮它们“熬”成人体好吸收的程度,不就是天然的“药罐子”嘛!胆大又善思的少数民族,就把牛瘪当成大山馈赠给他们的礼物,配着这些宝贵的汤汁涮吃黄牛肉、毛肚和百叶。

草料大同小异,选到好吃的牛才是关键。在黎平,人们最常吃的是肉质最嫩的黄牛,一般选五六岁的青年牛,不仅肉香,它们的牙口好,胃里的草比较细腻,能挤出更多的草汁。一般在当地,买当天现杀的牛,会搭送一包牛瘪。而吃这道菜的最好的时间是农历的4~8月,雨水丰沛草也鲜嫩,汁液的清香就更重。

制作的第一步,先明确我们要汁不要草。所以用绿丝瓜老了后的瓤当滤布,像滤豆浆一样把草汁挤出来。在黎平,野生的中草药就有1200多种,所以这种草汁精华,人们叫它百草汤。这锅汤,是一切牛瘪有关的菜的灵魂。煮的时候,还要备一系列的配料:干辣椒和青辣椒,干的香,青的辣;带有果香的陈皮、鲜姜片、蒜粒、花椒籽、一粒粒可以杀菌的吴茱萸……不仅去腥,连汤底的层次都丰富许多。

炒制时,最正宗是用当地的茶油。有着“粮仓油壶”之名的黎平,附近山上都是油茶树,寨民会用它榨油。一斤天然的茶油可以卖到60多块。这种红棕色的天然的油,更醇香。当作料放进热油锅的刹那,辣椒、花椒、蒜粒就在上方腾出一团香气,再倒入草汁。这样,再熬上十几分钟,汤底更浓,香料的味道也慢慢散发出来。可以说,这道听起来黑暗至极的汤,从油开始,悉数都是侗家的宝。新鲜的黄牛肉是暗红色,带着一种健康的、清晰的纹理;牛肚则是天然的白净爽利。经过了一大套去腥的过程,会变成一锅黄澄澄热滚滚的咖喱一样的浓汤,牛肉牛肚放进去时间不能长,要保持鲜嫩。

这一锅端上来,可不敢轻举妄动。用一位美食家的话说,是“臭不可近,臭到无处躲闪”,你必须跨过这道心魔,硬着头皮穿过嗅觉的篱笆,才能进入味觉的花园。尝一块牛肉,先苦,再辣,然后是牛肉的香;百叶更好,表面的毛毛吸满汁水,口感浓嫩。当味觉战胜嗅觉,你就感到牛瘪的妙不可言了。在当地,消炎杀菌、发烧感冒的小毛病,没有一顿牛瘪治不好的!而它也该撕掉“黑暗料理”的标签,是妥妥的黔东南美味。鲜草、当日屠宰的鲜牛、茶油、本地齐全的香料,非到此地不能这样痛痛快快吃上一顿十足地道的牛瘪。在所有的重要活动、喜宴上,就靠这道菜,来镇住各种大场面。

酸系美食也是黎平的一大特色。当地有句老话“三天不吃酸,走路都打捞蹿”(捞蹿:走不稳,东倒西歪)。侗族寨民住在大山小溪间,和外界交流不便,在很长时间里食盐匮乏,人们找到了以酸代盐的调味法。家家都有五六个酸坛,酸萝卜、酸笋、腌鱼……夏日去暑,冬天开胃。甚至连酸汤也要分高酸汤、上酸汤、二酸汤、咸酸汤、辣酸汤……仿佛人人都是“酸学家”。

这里最传统的,是侗族的白酸。用糯米水倒进坛子发酵而成。识别这种酸汤坛,是它带一个像茶壶一样的嘴儿。因为这些酸汤每三天就要料理一次:第三天一到,无论酸汤是否用完,除了底料都要倒出,换进新煮开的米汤。这种劳心劳力打理的汤,衍生出了侗家的王牌美食——酸汤鱼。

在侗寨,山多地少,村民们在山坡修建大片的梯田。和北方坝田不同,梯田的水更深,人们就投上鱼苗。这些小鱼吃水里的小虾,还会自己去拱稻谷的根,以摇晃下的稻花为食,被大家叫稻花鱼。每到农历的7~10月家家放水收田,就迎来一年的抓鱼季。整个寨子欢实热闹,谁家今天放田抓鱼,就要喊客到家吃烤鱼大餐。侗家的热情和亲密的邻里关系,在8月的高峰期,能轮流吃上十几天的“鱼客”。天然的稻花鱼,一般只有七八两,肉质嫩、鱼肉香、口感更弹。

有了这一坛好汤,一尾好鱼,人们配上姜蒜花椒、鱼蓼和带着木质清香的木姜子,一起炖鱼;点入辣椒和西红柿酿的酸辣酱上色,再丢进广菜茎、萝卜、豆芽这样入味的青菜,享用一锅开胃的酸汤鱼。

千百年的山间生活,不仅让侗人擅长寻食材,也研究出了聪明的保鲜术,那也是黎平的一大怪——“鸡鸭鱼肉腌酸菜”。待到贵客登门时,乡民们打开坛坛罐罐,把精心腌制的食材或煎或炒,做成佳肴款待。其中,集齐酸、辣、甜、鲜的腌鱼,最受欢迎。每年八九月,村村都开始大阵仗的腌鱼:这个时候,鱼最鲜;花椒、生姜、大蒜、本地的鲜辣椒刚刚上市;退去了夏天的多雨闷热,是天时地利人和的做鱼季。

稻田捉回的鱼,要先放在清水池里养至少三个钟头,排去身体里的脏东西。然后破膛。冲净的鱼,要被裹满盐封进木桶,放上三五天。这几天,鱼就会渐渐脱水,颜色稍微变黑,肉质也更像风干。人们也会抓紧这几天,分成各种工种,或是蒸糯米去做酒糟,或是整理剁碎腌鱼用的生姜大蒜花椒辣椒,一大家都忙忙活活。

三天后,是咸鱼的“洗澡日”。要用米酒像冲澡一样,把鱼身的盐统统冲掉。这三天融入的盐,已足够入味;再覆盖就会过咸了。这种用酒冲澡的方式,还可以帮鱼去腥,添上酒香。接下来,就是全家上阵的装鱼。所有的香料碎和糯米,要充分均匀地搅拌,成为漂亮的红白相间的馅料,满满地塞进鱼膛。塞好后,要一条挨着一条立在桶内,铺一层鱼,再铺好一层馅料。完成,封桶。真正的腌鱼世家,能在这一个月里做出一万斤鱼。因为技术直接影响未来一年的口味,第一坛就格外重要。两位老师傅在里面,他们甚至不开灯,点着蜡烛配料、搅拌、调味、装桶……丰富的经验,让他们对分量、时间、天气都有了一种本能的察觉。

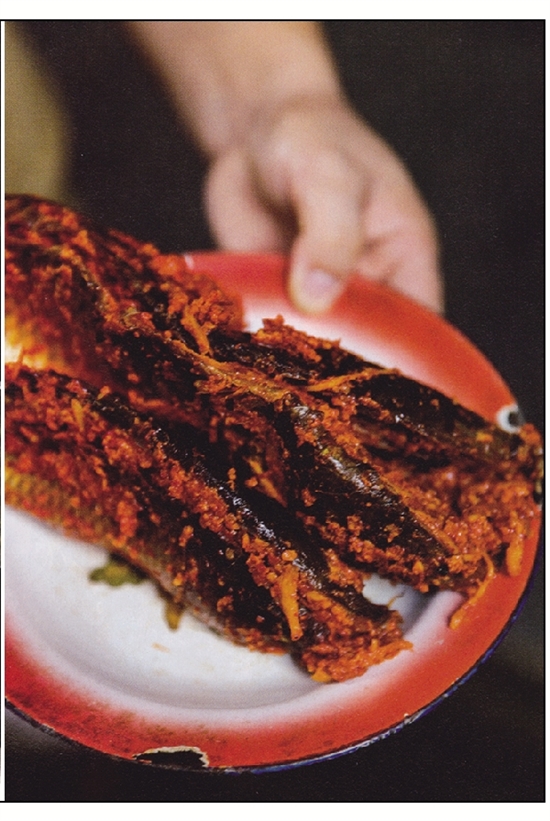

师傅做好后,下一批大伙才可以一起做。耐心等上3个月,就可以开桶享用了。以7~8个月时最为好吃。虽然外皮黝黑,但鱼皮和肉依然紧致地连在一起,鱼刺化若无骨,肉质细滑嫩白,还带上了梅子样的酸香。这样忙碌一季的腌鱼,可以供一个侗族家庭吃到来年这个时候,多则放上十几年也不会坏。

在黎平这片大山间,没有地,侗人就修建梯田;有塘有田,就带来了鱼米。寨民们懂得发掘各样食材,踩着物候节气吃鲜,解馋又养身。一张小小的餐桌,像一个锁孔,带我们窥到了侗人与这片土地的相知相好和他们舌尖上的智慧。