一款“最杭州”

食具的传承与复兴

|

|

|

|

|

自石器时代发展起来的筷箸文化,贯穿了整个华夏民族的日常生活,也伴随着七朝古都——杭州的历史发展而不断迭代更新。三千多年的筷箸历史汇于杭州,开始了一段全新的旅途,也开创出一条筷箸文化的新分支。这便是自清代乾隆年间而生,至今拥有近三百年历史的天竺筷。

一款“最杭州”

食具的传承与复兴

◎ 刘 青

天竺筷第五代传人王连道,是个“老杭州”人。天竺筷一度与”张小泉剪刀”“王星记扇子”“杭州丝绸”并称为”杭州四宝”。

人们走进“楼外楼”品尝西湖醋鱼,或是到“奎元馆”吃虾爆鳝面,都会见到一双双烙有他们店名的天竺筷。中华老字号配“中华名筷”,这种经典组合已持续了近二百年。

缘起于天竺寺和尚“削竹为筷”应急之举,却无意中造就了后世们钟爱的天竺筷。他们就地取材,将天竺山漫山的”小苦竹”化作络绎不绝的香客们吃斋的餐具,载满佛缘。王连道介绍道,在老杭城的大井巷一带,曾聚集着40到50家天竺筷店,并且都是前店后作坊,专门自产自销。天竺筷前三代传人都生长在这样的环境下。

王连道自小拿起的第一双筷子,就是天竺筷。经由全手工制作的竹筷,一支在食指与中指协作下运行,另一支则在大拇指与无名指的控制下静止,这一动一静,暗含了老子阴阳学说,也牵动着全身30多个关节、50多条肌肉,不断促进着大脑开发。

两根竹棍而已,仅凭一手掌握,几乎能解决餐饮上的所有问题。毫无锋芒,却承载着如此深层的内涵与作用。

6岁进私塾,执笔习字,文则持毛笔,食则握竹筷,王连道似乎与“竹”有解不开的缘。上世纪90年代初,天竺筷淡出了人们视野,46岁的王连道不舍这份工艺情缘,决心重拾天竺筷技艺,开启它的历史新生命。

天竺筷的特点,一在竹材,一在烙花工艺。让技艺复苏,先要从这两点着手。

取材自大叶箬竹或小苦竹,它们通体高密度的竹青,是绝佳的抗菌屏障,无需刷清漆,就能预防长霉,人体还免受化学物质——苯的危害,吃得安全,用得环保。可惜天竺山列入保护区后无法砍竹,王连道便从500公里以外的地方采收原材。

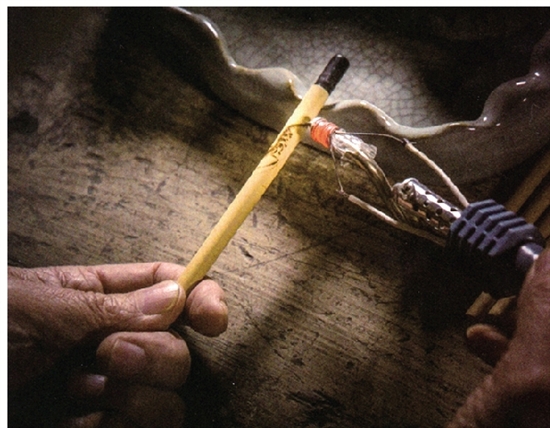

实用的同时,美不可少。—筷身烙花,可谓平面花纹展现在圆柱体上的创举。将刻着图案的钢板进行高温加热,再经人手推着竹筷在钢板上旋转,短短1分钟内而成的烙花,体现出手艺人对火候、手速、力度的综合把握。

前人加热用煤炉,农耕时代的能源会产生一氧化碳危害健康。王连道则用电,改造电炉优化烙花工艺。自青少年起学习书画篆刻的他,甚至自制电烙笔,在筷身上手绘花鸟。方寸之间气象万千,篆刻练习,竟也有益于烙花。

家常至一双筷子,也要有规矩。从长度、直径到花纹烙法,王连道都悉数制定出一套完整的行业“标准”。

“入古而出新”,墨宝一幅,王连道用隐草写就,浓缩着他强烈的艺术诉求——“向古人学习,最后还要做出自己的成果”。

用文化丰富天竺筷的内涵,再借设计提升它的现代审美趣味,王连道希望一改天竺筷“土”的形象,上升为工艺品,将它运用到更多领域。

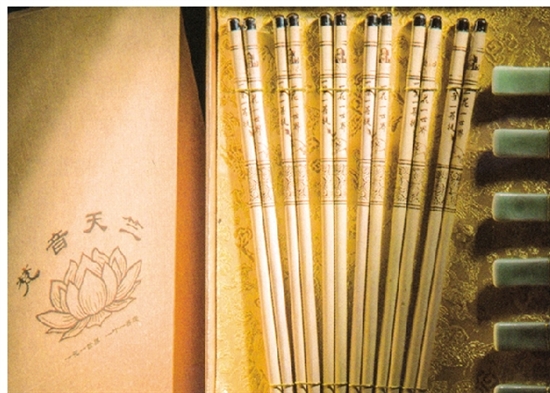

《西湖十景》是他第一个设计的产品,这套10支一盒的天竺筷套装诞生于2006年。王连道将西湖元素注入作品中,每支都搭配了三潭印月造型的头饰,运用古老烙花工艺展现一筷一景。每支竹筷长度约23厘米,纤纤一根,别有风情。

结合其他材质,搭配玛瑙与红木,天竺筷又有了不同面貌。竹身上的龙凤图案经雕刻或烙花而成。红木筷脚镶嵌入竹身,配搭玛瑙制作的筷帽、筷架以及龙凤盘,再辅以开光观音挂像,整件作品显得典雅庄重,王连道将其取名为《龙凤御箸》,2007年曾获得“杭州市优秀旅游商品”金奖。

青瓷是浙江的另一名片,用青瓷对话天竺筷,王连道设计出青瓷趣味筷托。他改竖置筷子为平躺,设计出《快乐满舱》,给天竺筷造了一个船型筷桶。

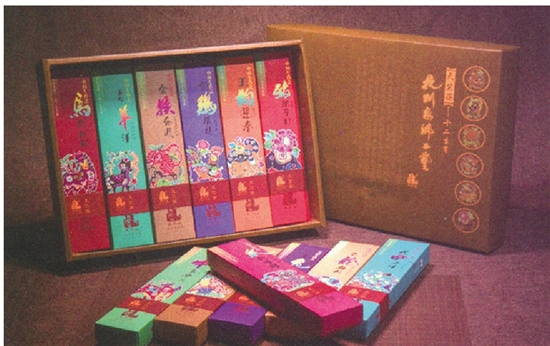

前往王连道办公室采访时,正逢他练习书法,空间很静,只留他大笔挥毫甲骨文。50到60岁习隐草,王连道近些年倒对甲骨文颇有兴趣,书桌可见处,无不摆放着厚重的甲骨文书。接下来,他计划用甲骨文制作一套十二生肖天竺筷,这次甲骨文是烙花主角,每个生肖都有它专属的文字之根。

书法始终贯穿着他的生活与创作。每天花费3到4小时练习的成果,足以贴满整间办公室。他更将天竺筷与书法、石画结合,构成一幅挂画,身为其中一部分,天竺筷不再只属于人们餐桌上的必需品,而也可成为艺术品。

“工匠精神最关键的原则就是坚持一样东西不停下来,千锤百炼,十年磨一剑,把东西做得很精致,不能停留在原来的基础上,只复制老祖宗的东西。”王连道说,只有沿革,跟时代的精神结合起来,天竺筷的生命元素才能延续。

除了沿革和创新,如何走好市场也是王连道一直在思考的问题。

“(未来)工艺美术大师、技能大师怎么跟经营大师结合起来,老字号、非遗怎么跟资本结合起来,怎么跟设计团队结合起来。资源重组是一个方向,将来单枪匹马是很难独大的。”王连道希望,政府能够继续重视非遗,让它们在新时代焕发光彩。